Les casseroles sont ressorties ! En fait, je ne les ai jamais rangées… Durant ces deux ans « hors blog », j’ai multiplié les expériences culinaires. Ma curiosité, ma passion pour le manger et le boire n’ont fait que croître.

Pour inaugurer ce retour, voici un billet-fleuve sur les madeleines. Après les madeleines au thé matcha, les madeleines aux deux sésames, les madeleines au gingembre et au miel, d’autres madeleines au gingembre, les madeleines au chocolat… Et bien sûr les madeleines nature : recette de base que j’agrémente en les fourrant de lemon curd, de confiture, de pâte à tartiner, de caramel au beurre salé, etc. Notre Madeleine (mini Kriskou), qui fête ses 8 ans aujourd’hui, les préfère fourrées que nature.

Mais entrons donc dans le vif du sujet. Les madeleines ne sont des madeleines que si elles ont une vraie, une belle, une ronde bosse : c’est cette exquise protubérance qui donne envie de mordre dedans. Quoi de plus triste que des madeleines plates comme des limandes ? Quoi de plus agaçant que des madeleines qui ne parviennent qu’à une vague enflure, parfois aggravée d’une sorte de crevasse sommitale ?

Le web, les magazines, les livres de cuisine semblent unanimes : la bosse se forme à la faveur d’un choc de température. Le choc qui saisit la pâte quand on l’enfourne à 200 voire 220°C après un repos de plusieurs heures au réfrigérateur, à 5°C.

Ah oui, vraiment ? Voici un petit retour d’expériences récentes.

Un matin, j’ai préparé de quoi faire plusieurs fournées de madeleines dans trois type de moules différents (silicone, métal anti-adhérent, fer banc).

Au moment où j’ai préparé la pâte, le beurre était fondu et encore assez chaud. Levure, farine et œufs sont stockés à température ambiante, c’est à dire à 21-22°C en moyenne, même en hiver, ma cuisine est sans doute l’endroit le plus chaud de la maison. La pâte à madeleine était donc tiède, mon four préchauffé à 220°C, chaleur tournante. J’ai beurré chacune des empreintes puis enfourné sans attendre. Les bosses des madeleines se sont très bien formées. Les madeleines cuites dans les moules en métal (fer blanc ou anti-adhérent) étaient bien dorées et croustillantes dessous et dessus, seule la bosse est restée plus claire (photo). Bref, une esthétique parfaite de madeleine.

Les madeleines cuites dans les empreintes en silicone sont restées plus claires et humides sur le dessous, contrairement aux autres. Phénomène connu des amateurs de cuisine : le silicone conduit moins bien la chaleur que le métal et l’humidité s’évapore moins vite lors de la cuisson. Voyez, entre autres, l’article de Pascale Weeks pour une comparaison silicone / métal dans la cuisson des madeleines.

La première fournée démoulée, j’ai lavé, séché et beurré à nouveau les empreintes. Je les ai remplies de pâte et j’ai glissé le tout au frigo pour 8 heures.

Le reste de pâte a été transvasé dans une poche à douille que j’ai également mise au frigo. Objectif : comparer le résultat entre la pâte mise au frais directement dans les empreintes, et la pâte refroidie, puis répartie au dernier moment dans les moules.

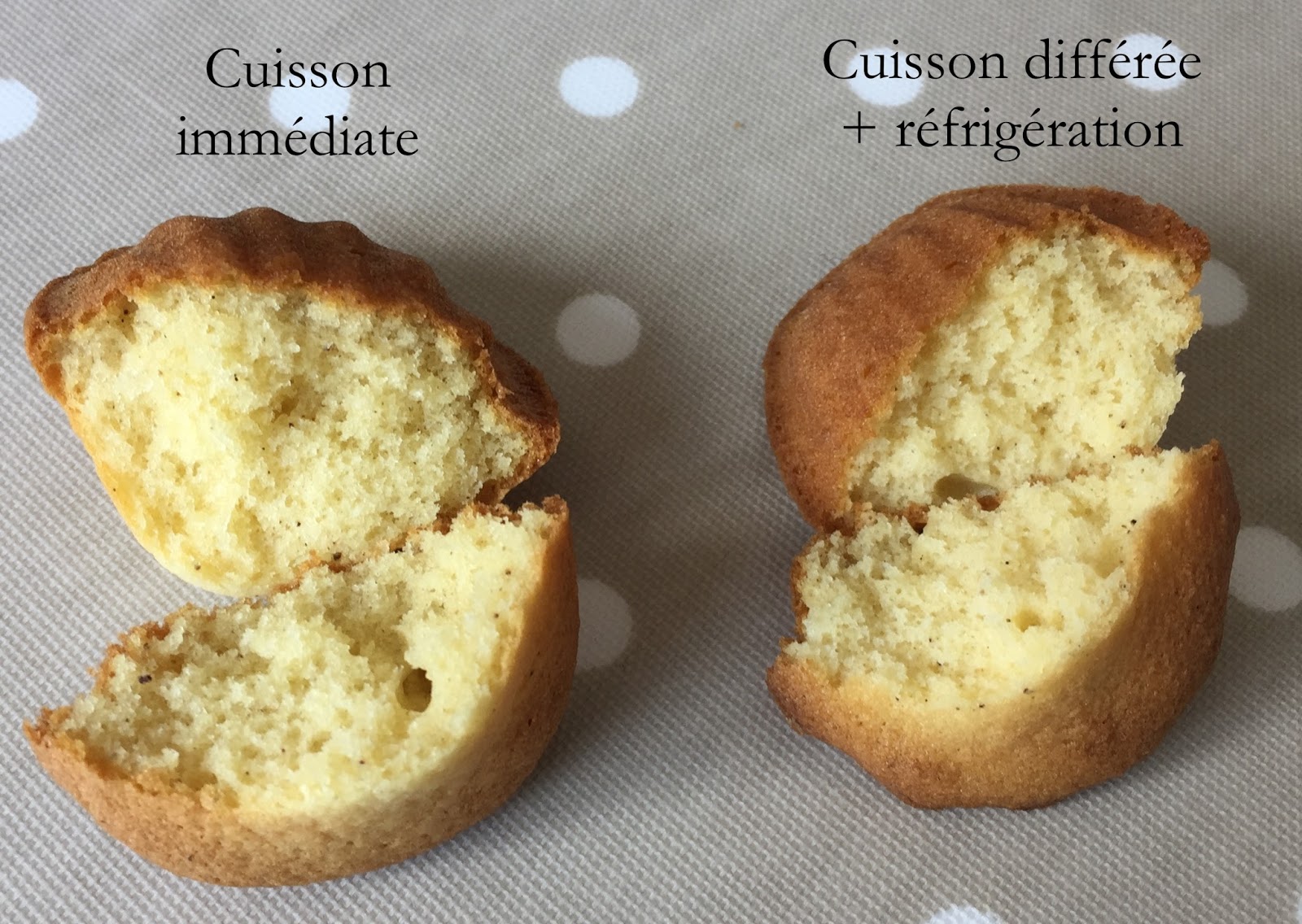

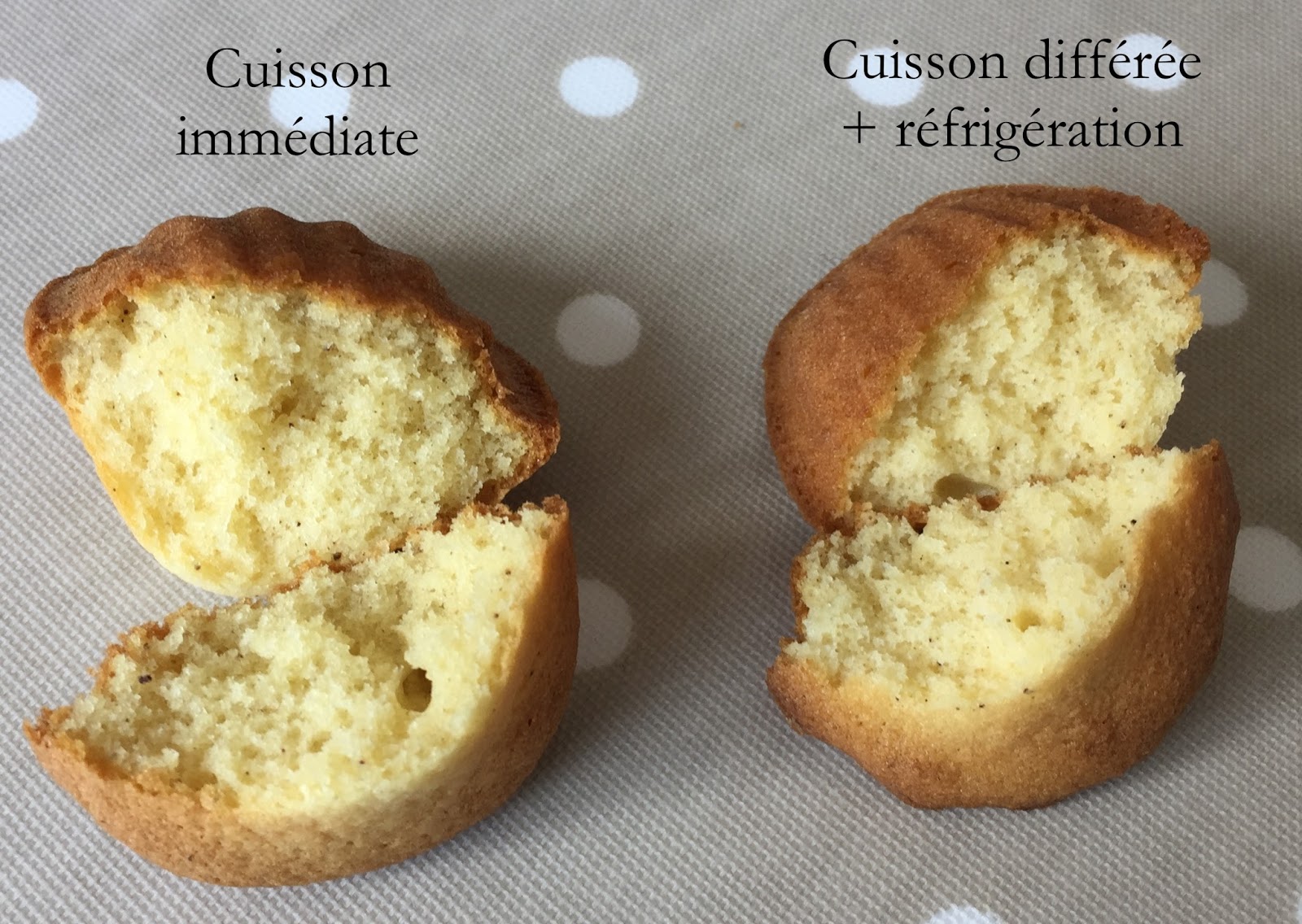

Le même jour, environ 8h plus tard, j’ai enfourné les 3 plaques déjà remplies et réfrigérées. La cuisson a été un tout petit peu plus longue (1 ou 2 minutes de plus, surtout dans les moules en silicone). Normal, puisqu’on partait d’une température plus basse. Les bosses se sont formées, ni mieux, ni moins bien que le matin. Voici un aperçu de la fournée du soir :

Par ailleurs, aucune différence de texture entre les deux fournées : je pensais que l’action de la levure aurait donné une pâte un peu plus aérée, mais en fait, non. Côté goût, pas de différence non plus.

J’ai lavé les plaques, les ai beurrées à nouveau, ai rempli les empreintes avec le reste de pâte stocké dans la poche à douille. La bosse s’est formée sans problème lors de la cuisson, comme précédemment. Aucune différence notable dans la texture non plus.

Qu’est-ce qui fait VRAIMENT la différence, en matière de bosse ?

1. Les moules

Différentes formes de moules à madeleines existent, plus ou moins rainurés, plus ou moins profonds, plus ou moins longs et larges.

Je préfère les empreintes de taille moyenne (5-6 cm de long) mais la plupart des moules que l’on trouve dans le commerce sont soit trop grands à mon goût (8 cm de long) soit trop petits (mini madeleines de 3 cm de long). Par ailleurs, j’ai une préférence pour les formes un peu larges, si possible avec des rainures bien marquées (comme dans le moule gris en bas sur la photo).

Le remplissage des cavités a une incidence sur l’esthétique finale des madeleines. Remplir les empreintes à ras bord est risqué : la pâte gonfle, ça monte, c’est prometteur… mais si la bosse pousse trop vite et trop fort, elle peut s’écrouler en une coulée de lave disgracieuse. Il vaut donc mieux remplir les empreintes aux ¾ ou un peu plus : la bosse a plus de chance de se former harmonieusement.

Les moules en silicone

Les bosses poussent aussi bien qu’avec les moules traditionnels. Toutefois, elles partent assez souvent de travers. Ces moules sont trop souples pour le genre de gâteaux que sont les madeleines : comme le fond des empreintes n’est pas plat, la plaque en silicone n’est jamais tout à fait à l’horizontale.

Côté démoulage, le silicone n’est pas toujours la panacée, loin de là. J’ai testé bien des moules à madeleines en silicone, de toutes marques et à tous les prix. Un certain nombre sont partis à la poubelle parce qu’ils attachaient, que je les beurre ou non.

Côté nettoyage, les moules en silicone sont un vrai cauchemar : il ont une capacité incroyable à garder toutes sortes de résidus (traces de gras, poussières, odeurs des préparations antérieures). Pour toutes ces raisons, je les ai peu à peu abandonnés.

Les moules anti-adhérents en métal

Ils sont très pratiques, car rigides et maniables. La bosse pousse droit sauf si votre moule a pris un pet au casque. La qualité du revêtement anti-adhérent est importante : en général, si le moule est de bonne qualité, le démoulage est un jeu d’enfant.

Les moules en fer blanc

Ces moules sont encore largement utilisés par les professionnels car non seulement ils conduisent très bien la chaleur, mais leur résistance à long terme est supérieure à celle des moules à revêtement anti-adhérent (il faut cependant les essuyer soigneusement après lavage pour éviter toute oxydation).

Côté démoulage, les moules en fer blanc sont moins faciles d’utilisation : il faut bien graisser les empreintes et démouler les madeleines assez rapidement après la sortie du four.

2. La cuisson : haute température

Comme la plupart des gâteaux de petit format, les madeleines doivent cuire à haute température : 220°C au moment où on enfourne, ensuite on peut baisser le four à 180°C voire même 160° C au bout de quelques minutes (cela dépend des fours, de la taille de vos madeleines, de vos moules, etc.)

Cette haute température est nécessaire mais pas suffisante pour obtenir une belle bosse. Dans les 5 premières minutes de cuisson, les madeleines vont d’abord gonfler sur les côtés, tandis qu’une dépression centrale va se former. Si tout va bien, cette dépression centrale se transforme ensuite en une magnifique bosse. Si, et seulement si la pâte contient suffisamment de poudre à lever. Sans quoi, même avec une température élevée, avec ou sans choc de température, point de jolie bosse. Un choc de température existe bel et bien : dans tous les cas la pâte est saisie à 220°C. Mais ce ne sont pas les 20°C de différence entre un appareil encore tiède (25°-30°C) et un appareil sortant du réfrigérateur (5°C) qui sont déterminants. C’est la capacité de la pâte à lever en présence d’une forte température.

3. La quantité de levure

Donc, le plus important, c’est bien la quantité de levure. Pendant longtemps, j’ai limité la dose de levure par peur du « trop » qui aurait gâché le goût des madeleines. J’ai parfois utilisé des farines à gâteaux à levure incorporée. Et à chaque fournée, quoi que je fasse (moule, repos de la pâte au frigo…) j’obtenais des madeleines trop plates à mon goût. J’ai laissé tomber les farines à levure incorporée. J’utilise désormais de la farine T45 et je ne lésine pas sur la poudre à lever. Depuis, j’obtiens toujours des bosses bien formées.

Conclusion : outre les proportions de farine, sucre, beurre, la quantité de levure joue un rôle déterminant dans la forme finale de la madeleine.

Après avoir testé quantité de recettes (bien plus qu’il n’y a de recettes de madeleines sur ce blog), voici les proportions que j’utilise désormais, et qui fonctionnent pour le goût, la consistance et la bosse.

Pour une plaque de 12 madeleines moyennes (5.5 x 4 cm environ) :

– 1 œuf (env. 50g net, poids sans coquille)

– 35g de sucre blanc ou blond (les sucres complets sont à bannir dans les préparations qui cuisent à haute température : la mélasse qu’ils contiennent brûle et gâche tant le goût que la couleur)

– 60g de farine T45 + 3g de poudre à lever

– 30g de beurre demi-sel bien mou voire fondu + 5g pour graisser les empreintes

– vanille et/ou un peu de zeste de citron ou autre parfum ad libitum

On mélange les ingrédients avec un petit fouet, dans l’ordre de la liste. On enfourne à 220°C chaleur tournante 5 minutes, puis on baisse le four à 180°C et on laisse cuire 5 minutes de plus. Ceci vaut pour des madeleines de taille moyenne (5 cm x 4 cm environ), chaque four est différent, chaque moule, chaque cuisinière…

N’ayez pas peur : si vous utilisez une poudre à lever de qualité, qu’elle ne traîne pas dans vos placards depuis 5 ans, que vos madeleines cuisent à haute température, vous ne sentirez aucun goût ni résidu désagréable de levure chimique.

Quelle poudre à lever choisir ? La marque Patelière bio me satisfait, mais je ne suis pas du tout dogmatique en matière de bio / pas bio. L’essentiel, c’est de n’en mettre ni trop peu, ni trop, et de bien la mélanger avec la farine. Si la composition (acide / base / agent de charge) et le mode d’action des poudres à lever vous intéresse, allez donc voir là : c’est tout à fait passionnant.